中国科学院发布科研AI应用八大诚信原则,旨在引导科研活动中的技术伦理规范

9月11日消息,中国科学院科研道德委员会面向院内科研人员及学生发布了一项重要文件——《关于在科研活动中规范使用人工智能技术的诚信提醒》(简称《诚信提醒》),旨在强化科研诚信,指导科技工作者在探索与应用AI技术时遵循伦理规范。

中国科学院官方称,近年来,人工智能技术的快速发展与广泛应用,给科学研究带来了新的变革与创新,同时也对支撑科研诚信的现有实践提出了严峻挑战。譬如,利用人工智能算法伪造数据,生成欺骗性研究论文,极易引发新形式的论文代写、抄袭剽窃、洗稿等学术不端行为,极大损害了科学研究的可信度。

《诚信提醒》由中国科学院科研道德委员会组织院内外专家,聚焦人工智能技术在科研活动全流程应用中可能存在的问题与挑战,经深入讨论研究、广泛征求意见后形成,共八条。

这是自 2018 年以来中国科学院科研道德委员会连续第 7 年发布诚信提醒,分别聚焦学术评议、科技奖励推荐、学术成果发布、科研原始记录、科研伦理、论文署名等关键环节,倡导并号召科研人员诚实守信。

附《诚信提醒》全文:

关于在科研活动中规范使用人工智能技术的诚信提醒

中国科学院科研道德委员会

(2024 年 9 月 10 日发布)

为了在科研活动中规范使用人工智能技术,避免误用、滥用人工智能技术引发的科研诚信风险,遵循诚实、透明、负责任的原则,中国科学院科研道德委员会依据科研活动全流程诚信管理要求,对我院科技人员和学生提醒如下:

提醒一:在选题调研、文献检索、资料整理时,可借助人工智能技术跟踪研究动态,收集整理参考文献,并对人工智能生成信息的真实性、准确性、可靠性进行辨识;反对直接使用未经核实的由人工智能生成的调研报告、选题建议、文献综述等。

提醒二:在申报材料撰写时,如使用了由人工智能生成的内容,应对内容负责,并全面如实声明使用情况;反对直接使用未经核实的由人工智能生成的申报材料。

提醒三:在数据收集和使用时,如使用了由人工智能生成的模拟仿真数据、测试数据等,或使用人工智能技术对原始数据进行统计分析,应全面如实声明使用情况;反对将人工智能生成的数据作为实验数据。

提醒四:在音视频和图表制作时,可利用人工智能技术辅助完成,应对生成内容进行标识,并全面如实声明使用情况;反对使用人工智能直接生成音视频和图表。

提醒五:在成果撰写时,可使用人工智能技术辅助整理已有的理论、材料与方法等,可进行语言润色、翻译、规范化检查;反对将人工智能生成内容作为核心创新成果,反对使用人工智能生成整篇成果及参考文献。

提醒六:在同行评议中,反对使用人工智能技术撰写同行评议意见,不得将评议信息上传至未经评议组织者认可的工具平台。

提醒七:在科研活动中,如使用人工智能技术,应在注释、致谢、参考文献或附录等部分声明工具的名称、版本、日期及使用过程;反对未加声明直接使用。

提醒八:在选择人工智能技术时,应使用经国家备案登记的服务工具;反对滥用人工智能技术危害数据安全,侵犯知识产权,泄露个人隐私等。

院属各单位应依据上述提醒,结合本单位学科特点和学术惯例,开展必要的教育培训,引导科技人员和学生透明、规范、负责任地使用人工智能技术。

中国科学院研究揭示:生成式AI将引发电子废弃物激增,达120万至500万吨

12月2日消息,随着科技的飞速进步,基于大语言模型的生成式人工智能技术正迅速崛起,并逐渐渗透到我们的日常生活与工作中。这种创新的技术为我们带来了前所未有的便利与智能体验。

然而,这种强大的技术背后,隐藏着对庞大计算算力与硬件资源的巨大需求。为了支撑大模型的训练和推理过程,生成式人工智能必须依赖高性能的计算设备和充足的硬件资源。这不仅包括高端的服务器和GPU,还需要大量的存储空间和网络带宽。

中国科学院城市环境研究所联合英国剑桥大学、以色列瑞赫曼大学的科研人员,在生成式人工智能的电子废弃物排放预测及管理策略研究方面取得了进展。相关研究成果在线发表在《自然-计算科学》上。

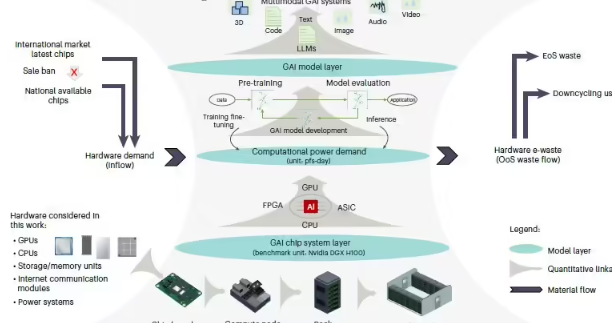

该研究开发了人工智能需求-算法-算力-硬件关联的物质流核算方法,完成了生成式人工智能产生的电子废弃物的情景预测与应对举措识别,为人工智能全球可持续治理提供了新的维度及支撑。

研究显示,在不同情景下,生成式人工智能将在 2023 年至 2030 年产生 120 万至 500 万吨的电子废弃物,并对生态环境及人群健康产生影响。

同时,研究识别发现,通过实施相关循环经济战略,可以减少 16% 至 86% 的电子废弃物。

中国科学院紫金山天文台突破性发现:揭秘大质量恒星诞生之谜

近日消息,紫金山天文台近期公布了一项重要发现,利用高级的ALMA观测设施,他们揭示了大质量恒星形成之谜的线索。通过分析M17 MIR这颗独特的大质量原恒星,研究团队观测到了重复性的爆发式吸积事件,以及这类事件触发的间歇性高速分子喷流现象。这些观测结果挑战了现有的大质量恒星形成理论,为解开这类恒星诞生的秘密提供了崭新的视角。

中国科学院表示,该研究进一步深化了科学家对大质量恒星起源问题的认知。相关研究成果已发表在《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)上(DOI:10.3847/2041-8213/ad55c7)。

目前表现出爆发式吸积的大质量原恒星样本较少,包括 S255IR NIRS 3、NGC 6334I MM1、G358.93-0.03 MM1 及 M17 MIR,其中 M17 MIR 是紫金山天文台基于长时间的红外数据首次独立发现的。

1993 到 2019 年的红外测光数据发现 M17 MIR 有明显地中红外光度变化。中红外光变曲线说明存在两个明显的红外光度爆发期以及在其之间的一段宁静期。此外,M17 MIR 表现出与红外光变几乎同步的 22 GHz 水脉泽光变活动。因此,M17 MIR 是首颗有重复爆发式吸积的大质量原恒星。

通过光谱能量分布拟合估算得到爆发期的物质吸积率为每年千分之一太阳质量。通过重复爆发式吸积,M17 MIR 有望成为一颗 20 个太阳质量的 O9 型恒星。

M17 MIR 的水脉泽活动预示外流活动存在的可能性。研究通过分析 ALMA 1.3 毫米波段存档数据发现 12CO (J=2-1)谱线的高速线翼部分有明显的超出,成图后发现间断式的双极分子外流。外流的极高速(EHV)部分展现出对称且准直的喷流状结构,并可以分辨出明显的精细结状结构。假定距离最近的 EHV 结构 N1-1 / S1-1 起源于 2010 年开始的爆发式吸积活动,那么可以推断喷流速度约为 421 km s-1。

研究基于这一喷流速度发现,EHV 结构 N1-2 / S1-2 的动力学年龄恰好对应于 20 世纪 90 年代发生的爆发式吸积活动,这验证了动力学年龄的合理性和准确性。其余间断式高速分子喷流的动力学年龄小于 400 年,暗示着过去 400 年发生过多次爆发式吸积活动,且每次持续时间约为几十年,与气体吸积盘的引力不稳定性以及碎裂模型相符合,这对大质量恒星起源问题的理论研究具有参考价值。

复制本文链接 攻略文章为肉团资源网所有,未经允许不得转载。

-

三星Galaxy Buds3 Pro耳机真机曝光:银灰色具金属质感,7月10日登场

肉团资源网 2024-12-23 13:38

-

一加Nord 4正式登场:内置骁龙7+ Gen 3强芯,重塑经典一体化金属设计

肉团资源网 2024-09-13 18:55

-

2024北京网上年货节即将开启:以“云购品京味儿·乐享中国年”为主题

肉团资源网 2025-01-17 05:12

-

安徽大学科研团队创纪录:成功制备全球最微小斯格明子赛道器件

肉团资源网 2024-10-21 22:07

-

SK海力士HBM内存:70%年增长率背后的消费级市场潜力揭秘

肉团资源网 2024-10-26 14:42

-

光年之外联合创始人袁进辉回应美团收购事件:核心团队转移至新公司硅基流动

肉团资源网 2024-11-25 00:32